《九曲棹歌》是南宋理学家朱熹偕友同游九曲时写下的,共有10首,第一首为小引,其后每曲一首,写出了文化与自然相融的美感。1188年刻于九曲溪各曲之畔的岩壁。在九曲溪竹筏漂流时配图再一次拜读回味朱子佳作读《九曲棹歌》。

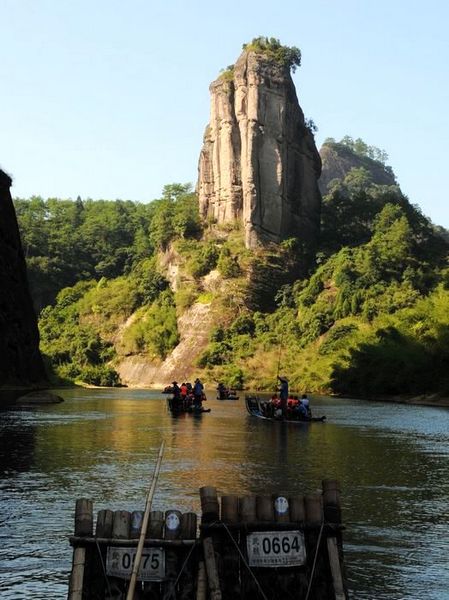

乘竹排飘在九曲溪里,峰回水转,如在画中,武夷山的秀丽山峰一一飘现在眼前。每转过一道湾,岩壁上都有《九曲棹歌》的摩崖石刻,古意悠悠。还能看到有千古之迷的三千多年历史的船棺,真不愧是世界文化自然的双遗产称号,当年大诗人郭沫若畅游至此,也经不起这美妙景色的诱惑,挥笔写下了“坐观天入峡”、“滩浅石攻舟”的诗句。

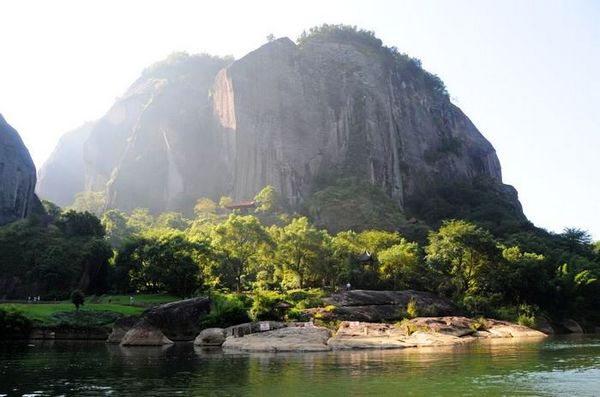

航拍九曲溪

朱熹的《九曲棹歌》开头是一首小引,交代作歌的原因。“武夷山上有仙灵,山下寒流曲曲清。欲识个中奇绝处,棹歌闲听两三声。”这实际上是序诗,以便引出对武夷奇绝处的吟唱。

“一曲溪边上钓船,幔亭峰影蘸晴川。虹桥一断无消息,万壑千岩锁翠烟。“一曲的溪北有高峰耸立,那便是入九曲所见的第一峰——大王峰,也叫天柱峰。大王峰的左侧有幔亭峰,在峭壁上刻有“幔亭”二字,而幔亭峰就是神话故事中武夷君宴请乡人的所在,也就是“幔亭招宴”的所在地。

一曲大王峰

“二曲亭亭玉女峰,插花临水为谁容?道人不作阳台梦,兴入前山翠几重。”二曲溪口迎人而立的是峭拔挺秀、明艳照人的玉女峰。玉女峰突兀拔空,峰顶花木参簇,整座山峰像束髻簪花的少女,岩壁缝痕似衣裙皱褶,飘飘欲仙,峰下碧波绮丽的“浴香潭”,传说是玉女洗浴的地方。潭中一块方形巨石,刻“印石”二字。峰左侧有一岩叫妆镜台,刻有二丈多高的“镜台”二字。民间传说玉女隔溪与一曲之畔的大王(大王峰的象征)苦恋,朱熹的二曲之歌即咏此。

二曲玉女峰

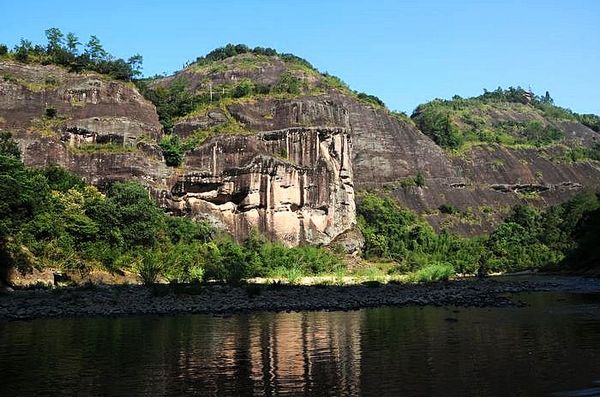

“三曲君看架壑船,不知停棹几何年?桑田海水今如许,泡沫风灯敢自怜。”这是咏三曲小藏峰的架壑船。小藏峰又名仙船岩,在峻峭的岩壁隙洞间,有船形的木制古遗物,传说那是仙人得道时化去后所遗下的木舟,舟中藏有遗骨,称作“遗蜕”。宋朝陈梦庚《仙船》诗咏道:“此船何事驾岩限,不逐桴槎八月来。莫是飞仙无所用,乘风有路到蓬莱。”而最早对虹桥板、架壑船作出合理推测的,还是朱熹,他认为是“前世道阻未通,川壅未决时,蛮物所居”的遗物,经考证这些虹桥板、架壑船确实是古代南方少数民族的一种悬棺葬的遗迹。

三曲小藏峰和猴头峰

“四曲东西两石岩,岩花垂落碧监毵。金鸡叫罢无人见,月满空山水满潭。”“两石岩”指四曲中的大藏峰和仙钓台。朱熹此处的诗意是:山花的花瓣还带着朝露,一片清绿,有如羽毛的散乱披离。这是以山花带露衬出山中黎明的时分。朱熹的四曲棹歌中的“水满潭”之潭,即大藏峰下的卧龙潭。潭水深不可测,也是四曲的一处胜境。“月满空山水满潭”写出了黎明前鸡鸣星稀,西天的月光下衬出的一片空山静境。在卧龙潭岩壁上刻有“飞翠流霞”四字。

四曲中的大藏峰悬棺葬的遗迹。

“五曲山高云气深,长时烟雨暗平林。林间有客无人识,欸乃声中万古心。”这是朱熹借写五曲胜景作自我描画、抒怀。五曲是九曲的中心,隐屏峰竣立溪北,峰峦挺拔,当年朱熹就在此建武夷精舍,聚徒讲学。朱熹的五曲之歌中的“山高”指精舍后的隐屏峰。由于山高云深,才烟雨无时暗锁平林渡口。“欸乃”是船夫出力摇船的应答声。“客”指朱熹自己。

五曲隐屏峰

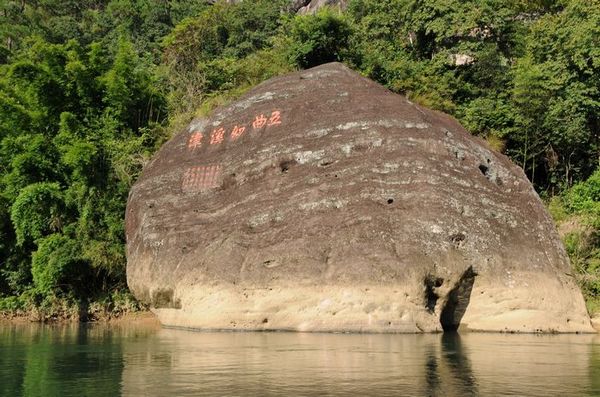

“六曲苍屏绕碧湾,茆茨终日掩柴关。客来倚棹岩花落,猿鸟不惊春意闲。”六曲流程最短。溪北有高直耸立的巨峰,峰壁由于流水侵蚀久而深陷,状如指痕,故称仙掌峰,又叫晒布岩,壁上刻有四个大字:“壁立万仞”。

六曲仙掌峰晒布岩

“七曲移舟上碧滩,隐屏仙掌更回看。却怜昨夜峰头雨,添得飞泉几道寒。”七曲有獭控滩,就是“移舟上滩”的滩,它的后面正好是隐屏、仙掌两峰,所以说“回看”。“飞泉”指凌空飞洒而下的山泉。七曲的北面为三仰峰,又称三迭峰,海拔700多米,三峰相迭,面背东向,雄姿巍然。在小仰峰的半壁上有壁宵洞,刻有“武夷最高峰”五个大字。

七曲三仰峰

“八曲风烟势欲开,鼓楼岩下水潆洄。莫言此地无佳景,自是游人不上来。”八曲滩高水急,溪畔浮出水面的有“牛角潭”的牛角,“青蛙石”的石蛙。鼓楼岩下,有一石如张牙舞爪的狮子,称为“上水狮”,有块椭圆如龟的岩石,称“下水龟”。溪南和鼓子峰相望的大小两块岩石,称为大廪石和小廪石,对大小廪石南宋名相李纲有诗赞道:“仙家何事也储粮?石廪团团曲水旁。应驾玉龙耕紫石,琼芝千亩个中藏。”

八曲芙蓉滩

“九曲将穷眼豁然,桑麻雨露见平川。渔郎更觅桃源路,除是人间别有天。”平川是地名,指九曲尽头星村一带。这一带一马平川,桑麻蔽野,又有良田美池,屋舍俨然,鸡犬之声相闻,全然是桃源景象,正如朱熹棹歌所咏:舍此而欲更觅桃源路,那除非人间之外别有天地了。

九曲星村码头

(释文摘自百科百度)