表皮样囊肿(Epidermoid Cyst)

表皮样囊肿(Epidermoid Cyst) |

|

|

|

|

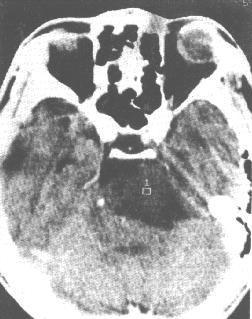

| 表皮样囊肿。CT增强扫描示左侧桥小脑角低密度病灶,不增强。左侧桥小脑角池闭塞,第四脑室受压后移。

|

|

|

|

|

表皮样囊肿。MR示右侧桥小脑角、桥前池病变,T1加权(上图)为中等信号,T2加权(下图)为高信号,病灶呈匐行生长,桥脑、右小脑脚受压左移。 | |

| [病因病理] |

表皮样囊肿也称为胆脂瘤或珍珠瘤,是由神经管闭合期间外胚层细胞移行异常所致,占原发性颅内肿瘤的1%,好发于青壮年,以脑桥小脑角区最为常见,其次为鞍上池、四叠体、颅中窝及脑室系统亦可以发生于颅骨板障内。

表皮样囊肿囊壁薄,由一层表皮组织形成。囊内由上皮碎屑、角蛋白和胆固醇组成。 |

| [临床表现] |

| 症状发展缓慢,病程可长达数十年。临床症状体征与肿瘤部位有关,脑桥小脑角区肿瘤多以三叉神经痛为首发症状;颅中窝肿瘤主要表现为三叉神经损害症状;大脑半球肿瘤常有癫痫发作、轻偏瘫;小脑半球肿瘤常有共济失调;鞍区肿瘤表现为缓慢进展性视力减退。 |

| [影像学表现] |

1.CT表现:

(1)呈均匀或不均匀的低密度改变,CT值 0-15HU,边缘清楚。

(2)有两种形态:

①扁平型:形态不规则,肿瘤沿蛛网下腔蔓延,“见缝就钻”为其特点。

②团块型:多位于硬膜外,呈球形,为混杂密度。

(3)肿瘤可有钙化,但不常见,多位于囊壁上,亦可在囊内。

(4)脑桥小脑角池、环池、四叠体池的肿瘤可致脑干受压、变形;

(5)增强扫描时病灶不强化,偶见边缘轻度弧形增强。

2.MR表现:

①鞍上池或桥小脑角池类圆形或不规则病变,边缘锐利。

②T1加权绝大部分为均匀的低信号,少数由于瘤体内含液态胆固醇或出血而呈高信号影。T2加权呈明显的、均匀一致的高信号影,高于脑脊液信号。

③肿瘤包膜于T1加权呈中等信号,T2加权呈高信号影。

④增强检查无强化效应。 |

| [鉴别诊断] |

①畸胎瘤:为混杂有脂肪密度的肿块。

②皮样囊肿:居中线部位,病灶密度较均匀,常低于脑脊液,而且发病率较低。

③蛛网膜囊肿:密度与脑脊液相似,且均匀,常呈圆形或卵圆形,形态较规则,没有见缝就钻的特点。 | |

免责声明:

本文仅代表作者个人观点,与肿瘤咨询在线网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

上一篇文章: 生殖细胞瘤(Germinoma) 下一篇文章: 颅内转移瘤(Intracranial metastasis)