颅咽管瘤(Craniopharyngioma)

颅咽管瘤(Craniopharyngioma) |

|

|

|

|

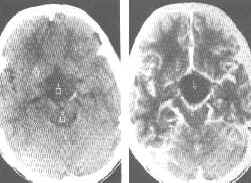

| 颅咽管瘤。CT平扫(左图)示鞍上池消失,局部见一类圆形低密度病灶,左外后方可见小片状钙化影。增强(右图)示病灶环状强化。

|

|

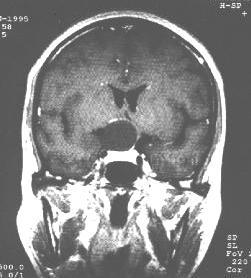

| 颅咽管瘤(囊性)。MR冠状面示鞍上池类圆形病灶,T1加权增强为均匀的较低信号,边缘光滑清晰,轻微的强化。

|

|

|

|

|

|

|

颅咽管瘤(实性)。MR示鞍区病变不规则,冠状面T1加权(上图)为较低信号,T2加权(中图)为明显高信号,增强(下图)病变明显均匀强化,增强前后可正常垂体(黑箭头)。 | |

| [病因病理] |

颅咽管瘤占原发性颅内肿瘤的3%-7%,好发于鞍上池、鞍区和第三脑室,占鞍上肿瘤的50%。是鞍区第二常见的良性肿瘤,好发于20岁以下的人群,30-60岁为第二发病高峰。约70%的病变可同时累及鞍上和鞍内,20%为鞍上,10%为鞍内;25%可伸展到颅前窝、颅中窝、颅后窝。

颅咽管瘤来源于颅咽管的残存鳞状上皮细胞,多数为囊性,少数为实性,鞍上者多为囊性,鞍内者多为实性。囊肿成分复杂,囊壁钙化多见。囊性瘤内富含胆固醇结晶和液体,呈暗棕色或柴油状,并有角质斑块和钙化。 |

| [临床表现] |

| 肿瘤生长缓慢,病程较长。主要表现有内分泌症状、视觉症状和颅内压增高。因垂体及下丘脑受压,约2/3患者表现有垂体功能低下,有生长发育障碍、侏儒、尿崩症、肥胖、嗜睡和精神障碍等。部分患者产生视力障碍、颞侧偏盲。当肿瘤增大到一定程度阻塞室间孔时,则产生颅内高压症状。 |

| [影像学表现] |

1.CT表现:

①病变发生在鞍上和(或)鞍内。有两种类型即囊肿型(占80%-90%)和实质型(占10%左右)。

②囊壁或实质性肿块钙化占80%-90%,呈斑片状、点状或弧线状、蛋壳化。

③囊壁或实质性肿块呈环形或团块状强化,囊性区不强化。

④肿瘤突入第三脑上,可引起左右侧脑室扩大。

2.MR表现:

①鞍上池圆形或椭圆形,少数为不规则形肿块。

②病变以囊性或囊实相间为主,少数可为实性。

③T1加权呈低或混杂信号,T2加权以高信号为主,内有低信号区。

④压迫视交叉和第三脑室,造成双侧侧脑室积水。

⑤增强检查,瘤体的实性部分呈均匀或不均匀的增强,囊性部分呈蛋壳样增强。 |

| [鉴别诊断] |

①星形细胞瘤:第三脑室上方的星形细胞瘤常表现为鞍上实性肿块,一般不伸延到鞍内,钙化率较颅咽管瘤低。但与鞍上实质型的颅咽管瘤有时较难给别。

②脑膜瘤:脑膜瘤有10%发生在鞍上,平扫呈均匀稍高密度,可有钙化,囊变少见,肿瘤常位鞍上偏前的位置,鞍结节骨质增生。

③垂体瘤:可突向鞍上,常引起蝶鞍扩大,鞍底下陷,海绵窦受累,且因出血、坏死发生囊性变。但钙化罕见。

④动脉瘤:巨大动脉瘤壁上可有钙化,增强扫描时瘤壁因有机化组织而强化,但动脉瘤腔内有血液的地方强化非常显著,与颅内动脉强化一致,偶尔强化均匀的动脉与实质型的颅咽管瘤鉴别较为困难,要仔细分析瘤体与大脑动脉环诸血管的关系。不能区分时,要行MR检查或脑血管造影。 | |

免责声明:

本文仅代表作者个人观点,与肿瘤咨询在线网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

上一篇文章: 三叉神经瘤(Trigeminal neurinoma) 下一篇文章: 血管网状细胞瘤(Angioreticuloma)